公開日 2025年02月23日

こんにちは

2025年1月25日、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏が肺炎で亡くなりました。野中教授は、「ナレッジマネジメント(知識経営)」「SECI(セキ)モデル」など、静的な状況分析ではなく変化を追う動的な戦略論を生み出し、世界に先駆けて発信されるなど唯一無二ともいえる日本人経営学者です。特に暗黙知と形式知の考え方は、日本から野中郁次郎氏によって「SECIモデル」として発信されました。今では世界中に広まった経営理論として知られています。

今回はその

SECI(セキ)モデル」など、静的な状況分析ではなく変化を追う動的な戦略論

暗黙知と形式知について説明していきます。

暗黙知と形式知(SECIモデル)とは

1980年代、日本企業(特に製造業)は世界的に成功を遂げました。

この成功要因は欧米各国の経営者からは、なぜ日本企業が成長しているのかわかっていませんでした。

野中氏はそれを「暗黙知から形式知への転換にある」と提唱したのです。

企業が持つ知識は、個人がノウハウとして持っているが、主観的であり、言語化しにくい「暗黙知」と言語化できる「形式知」の2種類に分類されます。

日本企業は製品開発において、この暗黙知を形式知に変えて、社内で情報を共有し、新たな知を産み出すことを得意とし、それが強みとなって成功へと繋がっていると言われています。

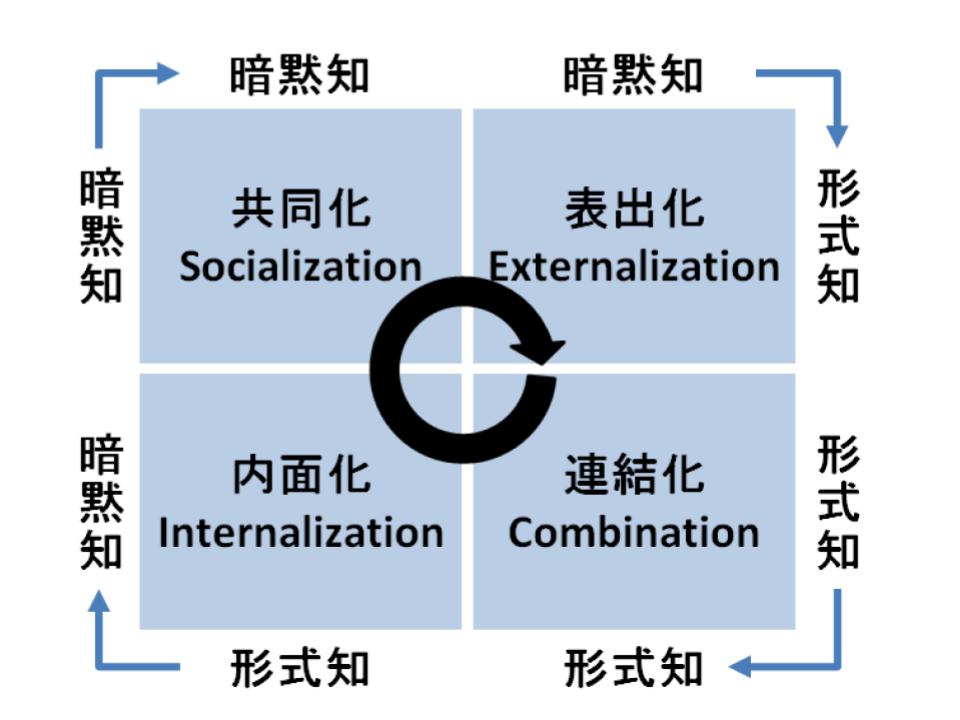

「SECIモデル」はその形式知を産み出すプロセスを示したものになります。

SECIモデルは4つの段階に分かれます。

☆共同化:経験を共有することで暗黙知を伝えるプロセス

☆表出化:暗黙知を明確な言葉、つまり形式知に落とし込むプロセス

☆連結化:形式知化したものを組み合わせて、新たな形式知を創り出すプロセス

☆内面化:表出、連結化した形式知を実際に活用してみることで、実行した人の中で暗黙知かするプロセス

これらの4つのプロセスを回すことで、日本企業は新たな知を創造してきたことが成功要因だったと言えます。

☆SECIモデル事例:エーザイ

SECIモデルの考え方を取り入れているのが製薬会社のエーザイになります。

エーザイは企業理念で、「本会社の使命は、患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序が重要と考える」とうたっています。

患者というステークホルダーを最重視する考え方を実践するものとして、「業務時間の1%を患者様とともに過ごす」ヒューマン・ヘルスケア(hhc)活動を実践しています。

hhc活動では、患者と過ごすことにより得た「暗黙知」から組織としての新しい価値を生み出すためにSECIモデルを応用しています。

<共同化>

患者のもとに赴いた従業員が、患者やご家族と過ごすことを通じて漠然とした課題を感じ取り、課題を会社に持ち帰って組織内で議論し、共有します。

<表出化>

課題について議論した結果を言語化していきます。

<連結化>

課題に対して、他の部署も巻き込みながら施策を検討し、それらを再び現場で実践していきます。

<内面化>

そして、実践の中で得た知見を暗黙知として持ち帰ります。

このようなプロセスを組んでいます。こうしたプロセスを効果的に機能させるため、hhc活動を推進する専門組織「知創部」の設置、hhc活動成果の人事評価への反映、現在の活動および過去の優れた事例などのイントラネットでの共有、有望な取り組みの表彰、サーベイによる知識創造理論の浸透度の確認など、様々な工夫をしています。また、副次的な効果として、hhc活動からエーザイの主力製品であるアルツハイマー型認知症の治療剤「アリセプト」について、イノベーションが生み出されています。

【口腔内崩壊錠の開発】介護施設を訪れていた研究員が、もともと錠剤が小さくて飲みやすいはずのアリセプトを患者がさらに細かく砕いてご飯にかけて食べさせてもらっているのを目撃し、「ご飯を食べていた患者は錠剤が小さくても飲み込めなかったのだろう」と考え、さらに飲みやすい口の中で解ける口腔内崩壊錠を開発しています。

【液体剤の開発】上司から液状剤の開発を命じられていた研究員が、介護施設を訪問し、認知症患者の多くが飲食物をうまく飲み込めないことを知り、色々と観察や検討を重ねた結果、認知症になって以来、水も飲んでいなかった患者がゼリーを飲み込んでいるのを目の当たりにし、ゼリー製剤を開発しています。