公開日 2025年08月29日

こんにちは

世界的に人気のテスラで山口に行ってみたレポートがありました 2100キロのEV旅、使い勝手はいかがだったのでしょう

結論はじ自宅充電を怠りなくしたうえ 充電残量設定70%にして走行することのようです

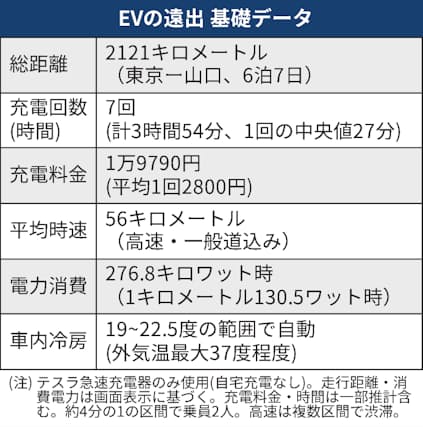

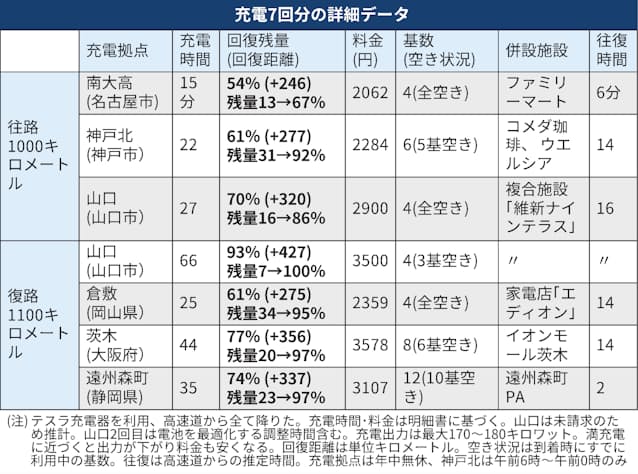

9日未明に都内を出発した。出発時の電池残量は75%。往路の充電時間は1時間1分、充電を除く休憩は約1時間で、同日午後6時に山口県の実家に到着した。到着時の充電残量は79%だった。

3泊4日ののち実家を離れ、大阪で3泊4日して帰京した。帰宅時の充電残量は43%だった。往復2121キロメートル、総充電回数は7回、充電時間は3時間54分、充電代は推計1万9790円となった。

出発前から「期待を裏切られた」と感じた。モデル3(RWD)は満充電で594キロメートル(国土交通省基準)走る。出発時に残量75%あったが、画面上は23%短い345キロメートルと示された。

なぜ誤差が生じるのか。原因は試験環境と実際の走行環境の違いにある。冷暖房や高速走行を続けると電費が落ち、最大2〜3割も走れる距離が減る。

EVの課題を改めて認識させられた。理解不足のまま買うと、満足度が下がると感じた。

一方で、テスラはガス欠ならぬ「電欠」を防ぐ経路案内が優れていた。重宝した機能が、到着時の充電残量設定だ。

目的地の実家には自宅に充電機器がない。数日は走れる電池残量を確保したいと思い、到着時の残量を70%に設定した。すると、どの充電拠点でどの程度の充電すべきかの走行案が示された。

ガソリン車で言えば、ルート上の最適な給油所をナビが組み込むようなものだ。これは2024年のソフト更新で加わった機能という。テスラが車の購入後も性能を高める恩恵の一つを味わった。残量予測も大きなズレはなかった。

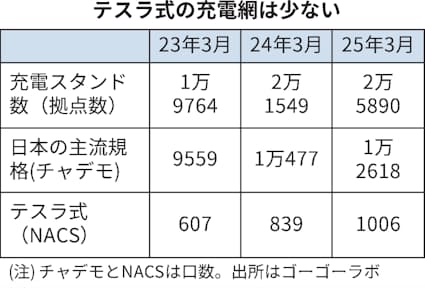

だが、落とし穴があった。テスラの急速充電は日本の主流規格のチャデモを使えず、自前規格(NACS)しか現時点で充電できない。全国1000口程度しかなく、テスラの自前充電器(スーパーチャージャー)が高速道路上に全くない。

往復7回にわたる充電はすべてインターを降りて行った。静岡県の遠州森町は近い場所にあったが、往復20分弱かかる拠点もあった。当然ながら高速の長距離割引はなくなり、高速代の負担が増えた。

EV充電代、薄れるお得感

具体的な長距離の検証結果を見たい。2121キロメートルの6泊7日の旅は、充電スタンドのナビのおかげで、結論から言えば「意外に困らなかった」。

課題と感じたのは走行代だ。「電気代が安いからEVはお得」という決まり文句が、そこまで強調できないことがわかった。

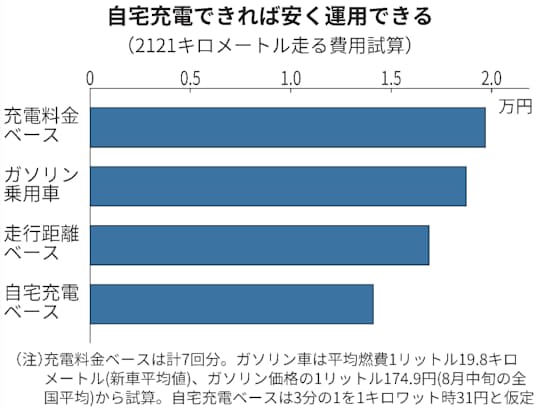

全旅程の充電代は1万9790円(推計)だった。消費電力量と電気料金(平均1キロワット時61円)から走行代を試算すると、今回の距離を走るのに1万6884円かかった。

一般的な新車のガソリン車で同じ距離を走ると1万8735円かかる。1800円程度お得となったが、思ったほどお得感はなかった。将来ガソリン税の旧暫定税率がなくなる見通しで、お得感がさらに薄れかねない。

検証では珍事があった。充電7回のうち2回分(推定6400円)が請求されなかった。原因は不明だが、新設したばかりのテスラ充電器では、タダで使えてしまうことがあるようだ。

コールセンターにきちんと連絡したところ、お金は払わなくてよいとのことだった。ガソリン車と走行費を比べるため、2回分は推計値の料金を含めた。

EV充電時間「短くて困る」

充電時間はどうか。計7回の3時間54分を費やした。ガソリン給油なら1回3分程度だろう。これはEVの完敗である。事実として移動の自由度を大きく下げた。

記者は食事や買い物ついでに充電することが多かった。すると、体感としては短くて困った。充電時間の中央値は1回27分。食事や買い物を楽しもうとしても急かされている感覚が強かった。20〜30分では食事や買い物には中途半端だと感じた。

逆に言えば、先を急ぎたい場合はさっと充電できる。往路1回目の充電拠点(南大高)では、充電15分で残量54%分、距離にして246キロメートル分を追加できた。これだけ回復できれば次の休憩まで十分走れる。

エンジン車よりも不便な点は多々あったが、それでも日本でテスラが選ばれるのはなぜか。ヌルヌル動く画面、ナビと充電が一体化した操作性など、EVの完成度の高さが消費者を引き付けるのだと感じた。

強調すべきなのは、自宅で充電できるならEVの優位性は揺るがない点である。走行電力の3分の1を自宅充電するなら4600円も安くなる。定期的に給油所に行く手間がなくなると考えれば「寝ている間に満充電」の強みは大きい。

山口県にはテスラ規格の充電スタンドは1カ所しかない。地方でのテスラの使い勝手はよくない。それでも充電インフラが充実し車体価格も下がれば、低迷する日本のEV市場に突破口を開く脅威だと改めて認識した。

テスラに限らず、今後も日本のEVの問題点を本音でレビューしていく。